機械材料物性

熱工学、ナノ構造物理、計算科学

物性解析と先端計測による輸送現象の理解と制御に関する研究

- 准教授 志賀 拓磨

- 機械材料物性研究室

研究背景と研究室の概要

DXやAIの急速な普及に伴い、データセンターのエネルギー消費は年々増加しています。これに対応するためには、再生可能エネルギーの効率的な活用や排熱の高度利用技術の確立が喫緊の課題です。さらに、量子技術をはじめとする最先端分野では、デバイスの性能や動作安定性を左右する要素として温度管理が重要であり、その精緻な制御が不可欠です。熱をはじめとするエネルギー輸送現象を深く理解し自在に制御する技術は、持続可能な社会を支える基盤として、あらゆる産業分野で強く求められています。

本研究室では、こうした社会課題に応えるべく、微視的視点から材料の物性を理解し、それを制御するための学理と技術の構築を目指しています。理論・数値解析・計測技術を融合した総合的アプローチにより、ナノスケールからバルクスケールに至るまで、材料物性を多階層的に解明し、新たな機能材料やデバイスの創出に取り組んでいます。

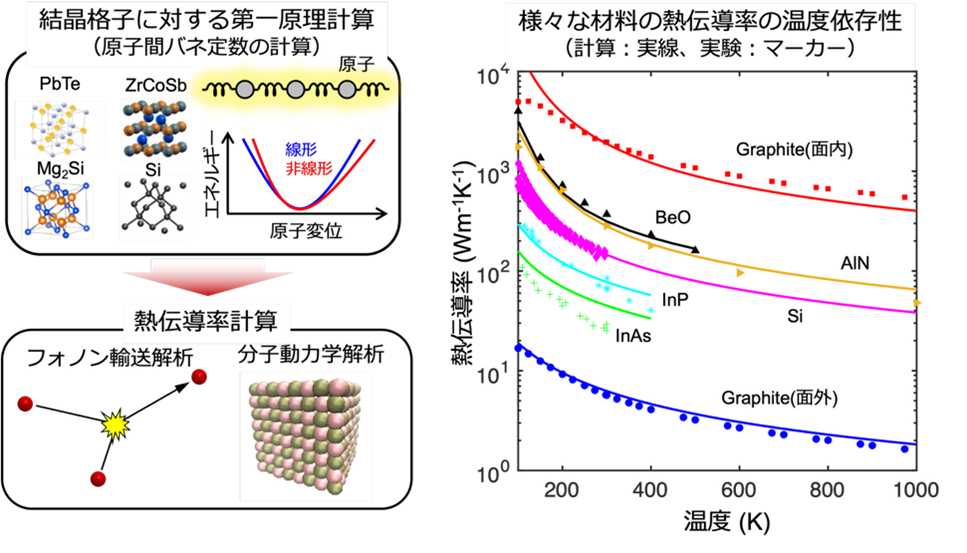

研究テーマ1:第一原理に基づいた熱伝導解析

再生可能エネルギー利用やデバイスの放熱などにおける熱マネジメントでは、材料や物質の熱伝導特性を定量的に評価することが不可欠です。近年、ナノ・マイクロスケールでの構造制御により、高熱伝導化や低熱伝導化といった熱伝導制御が可能となってきました。しかし微小領域では、従来のフーリエ則(熱の拡散描像)では説明できない(準)弾道的な熱輸送現象が現れるため、熱伝導キャリアに基づく微視的理解が求められています。本研究テーマでは、熱伝導担体の一つであるフォノン(格子振動の量子)の輸送特性を、経験的パラメータに依存しない電子状態計算に加え、原子・分子スケールでの熱輸送を扱う格子動力学法や分子動力学法を駆使し、第一原理に基づいて定量的に解析・評価する手法の開発を進めています。

[主な成果]

- Takuma Shiga, Junichiro Shiomi, Jie Ma, Olivier Delaire, Tomasz Radzynski, Andrzej Lusakowski, Keivan Esfarjani, and Gang Chen, Microscopic mechanism of low thermal conductivity in lead telluride, Physical Review B 85(5), 155203(1-5) (2012). [link]

- Lei Feng, Takuma Shiga, and Junichiro Shiomi, Phonon transport in perovskite SrTiO3 from first principles, Applied Physics Express 8(7), 071501(1-4) (2015). [link]

- Takuma Shiga, Daisuke Aketo, Lei Feng, and Junichiro Shiomi, Harmonic phonon theory for calculating thermal conductivity spectrum from first-principles dispersion relations, Applied Physics Letters 108(20), 201903(1-5) (2016). [link]

- Michimasa Morita and Takuma Shiga, Surface phonons limit heat conduction in thin films, Physical Review B 103(19), 195418(1-12) (2021). [link]

- Takuma Shiga, Hiroshi Fujihisa, Yuzo Shigesato, and Takashi Yagi, Phonon transport characteristics of α, β, and γ crystalline phases of magnesium hydride from first-principles-based anharmonic lattice dynamics, Materials Today Communications 38, 108192(1-9) (2024). [link]

図1 第一原理熱伝導解析法の枠組みと応用例

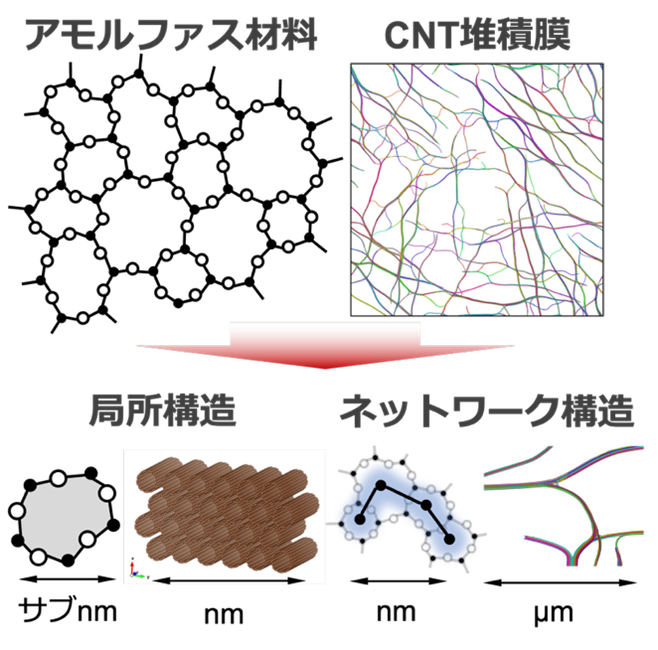

研究テーマ2:無秩序・階層構造体の熱輸送メカニズムの解明

アモルファス材料やナノ材料集積体などの無秩序構造における熱輸送は、サブnm~nmサイズの局所構造と、それらの連結によって形成されるnm~μmスケールのネットワークに強く相関していることが知られています(図2)。従来の「均等に乱れた格子モデル」に基づく熱伝導理論では、実材料に存在する局所構造の秩序やネットワークを十分に考慮できておらず、局所秩序や階層構造を解析し熱伝導特性と関連づける新たな手法が求められています。本研究テーマでは、パーシステントホモロジーやグラフ・ネットワーク科学的アプローチを応用し、トポロジカル・ネットワークの観点から局所構造とネットワーク構造を分類・定量化する新しい分析手法を開発します。さらに、熱伝導スペクトル解析法を相補的に用いることで、局所秩序と階層構造が支配する熱伝導の基礎学理を構築します。加えて、この学理に基づき、高熱伝導アモルファス材料など従来の制約を超える指針を提示し、革新的な熱制御技術のシーズ創出につながる研究基盤の確立を目指します。

[主な成果]

- Takuma Shiga, Yukihiko Terada, Shohei Chiashi, and Takashi Kodama, Effect of bundling on phonon transport in single-walled carbon nanotubes,Carbon 223, 119048(1-8) (2024).[link]

- Takuma Shiga, Emi Minamitani, Yuichiro Yamashita, Takashi Yagi, Naoyuki Taketoshi, Yuzo Shigesato, and Makoto Kashiwagi,Thermal transport and topological analyses of the heat-carrying modes and their relevant local structures in variously dense amorphous alumina,Applied Physics Letters 125(1), 012201(1-6) (2024).[link]

- Takuma Shiga, Yukihiko Terada, Takashi Kodama, Shohei Chiashi,Influence of perturbative intertube interactions on ballistic and quasi-ballistic phonon transports in double-walled arbon nanotubes,International Journal of Heat and Mass Transfer 233, 126030 (2024). [link]

図2 無秩序構造中の局所・ネットワーク構造

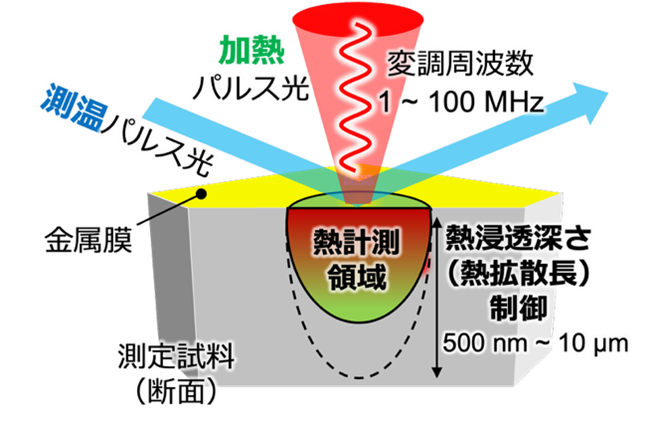

研究テーマ3:熱計測技術開発

材料や物質の熱物性を正確に測定することは、熱マネジメントや新規材料開発において不可欠です。特に薄膜や界面のように全体の熱抵抗が小さい系では、高感度な計測手法が求められます。その有効なアプローチの一つとして、非定常熱伝導における熱浸透深さの制御が挙げられます。本研究テーマでは、3オメガ法やサーモリフレクタンス法といった電気的あるいは光学的アプローチに基づく熱計測技術の開発を進めています。また近年では、熱物性値の評価にとどまらず、熱伝導キャリアの輸送スペクトル取得のニーズも高まっていることから、熱拡散長を熱伝導キャリアの平均自由行程と同程度に制限することでスペクトル取得を可能にする新しい計測法の開発(図3)にも取り組んでいます。

図3 高周期変調時間領域サーモリフレクタンス法の概要

産学連携について