レーザ科学

超高速レーザ、量子エレクトロニクス、ファイバレーザ

究極の光をつくる、つかう

極短パルス光の発生と応用

高強度の光を媒質中に集光すると、非線形効果による屈折率の増大とプラズマ生成による屈折率の減少が釣り合い、光が集光された状態で長い距離を伝搬します。これはフィラメンテーションと呼ばれている現象です。このフィラメンテーション法を用いることで、世界で最も短い7フェムト秒の中赤外光パルスの発生に成功しています。これは、光電場が一回しか振動しないような、極限的に短いパルスを容易に発生できる画期的な手法であり、超高速光科学の分野で注目されている技術です。[IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 21 8700612 (2015)][Opt. Express 28 36527 (2020)]など

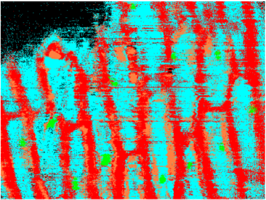

また、この中赤外光パルスを利用して、高速な赤外スペクトル計測、フェムト秒ポンプ・プローブ分光やハイパースペクトラルイメージング分光装置の開発を進め[J. Opt. 17 094004 (2015)][Nat. Commun. 14 3929 (2023)]など、将来、環境科学や生命科学、医療などへの応用することを目指しています。

タマネギ鱗茎の表皮細胞の中赤外ハイパースペクトルイメージングによるマッピング像

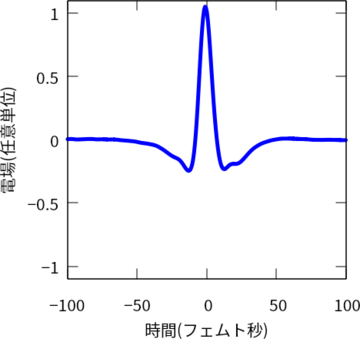

光電場波形計測

光が波の性質を持つことは、高等学校の物理で学ぶような基本的なことです。ところが、その光の波を直接計測することは、現在の最先端の技術を用いても困難なことなのです。光の波の周期が、数フェムト秒(10-15秒)と超高速であるためです。本研究室の主宰者は、そのような光の波を計測する新しい手法を開発しています[Nat. Commun. 4 2820 (2013)][Optica 10 302 (2023)]など。高強度場物理の研究や超高速な光スイッチ、新規放射施設の開発において、有用な手法と考えられています。現在では、本手法が様々な波長領域で利用できるように、技術開発を進めています。

研究室主宰者が開発した手法で測定された超短光パルスの光電場波形

高出力赤外レーザの開発

1.3-2.1 μmの波長帯域におけるフェムト秒パルスレーザーは、生体試料の深部観測や半導体の特殊微細加工、広帯域なコヒーレント中赤外光発生などの応用が期待されていますが、開発途上のレーザーです。本研究室では、このような波長帯のフェムト秒パルスレーザーの開発をファイバーラボ株式会社などの企業と協力して進めています。これまで、1.3 μmや1.8 μm、2 μmのファイバーレーザーを開発しました。2 μm帯のレーザーとしては、265 fs、1 mJ程度の光パルスを発生する高出力レーザ装置を開発し、広帯域コヒーレント中赤外光発生も実現しました[Opt. Express 30 7332 (2022)]。

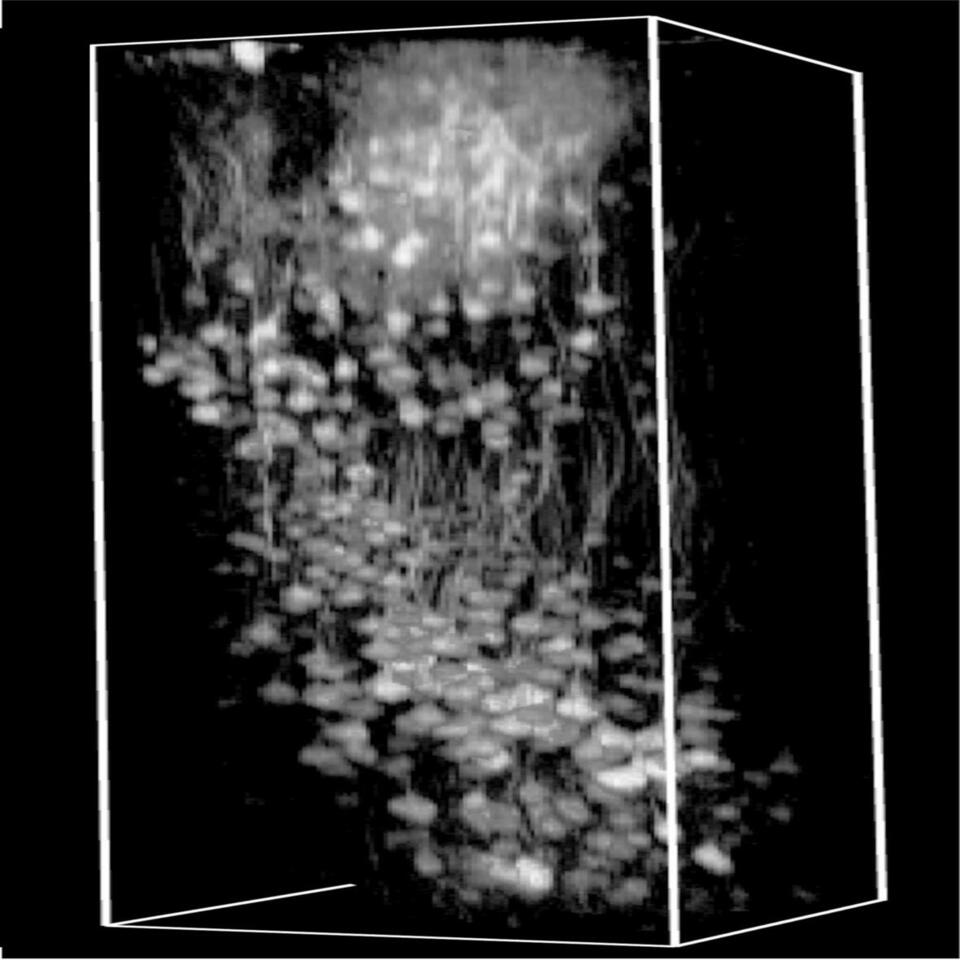

また、1.3 μmや1.8 μmのファイバーレーザーを開発し、生理学研究所と協力して、生きたマウスの脳内の神経細胞を観測することに成功しました[Opt. Express 31 16127 (2023)][Biomed. Opt. Express 14 326 (2023)]。これらのレーザーの製品化を進めることで、脳科学の進展に貢献できると考えています。

3光子顕微鏡による生きたマウスの大脳皮質神経細胞の3次元像

光トラップ

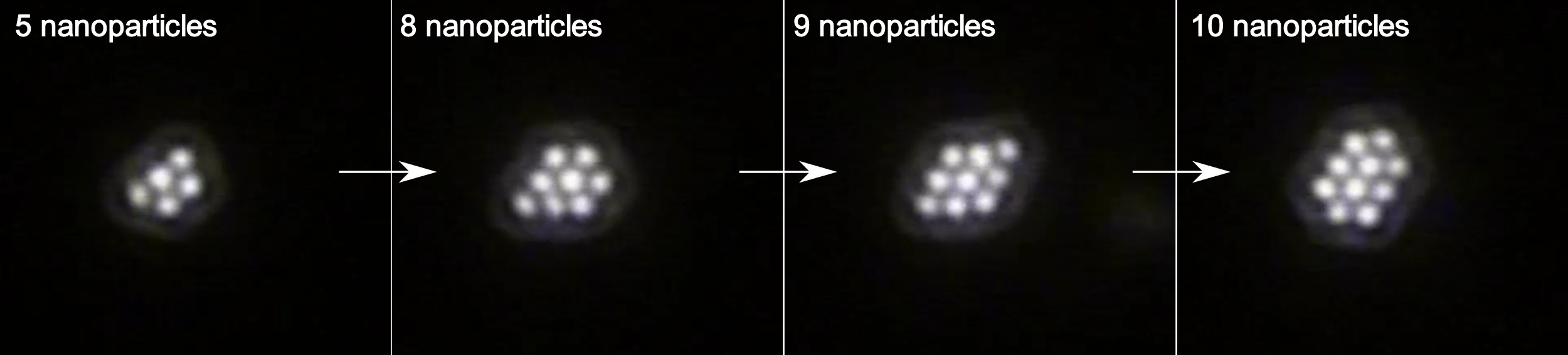

レーザーを微小物質に集光することで、その物質をトラップし操作することができます。これはレーザーにより物質に誘起される”輻射力”によるものです。この輻射力の大きさや向きなどは、レーザーにより物質内の電子がどのように揺れるのか(誘起分極)に依存します。光トラップの実験は、物質に対して透明(非共鳴)な光を利用するのが一般的ですが、これまで工藤講師らは、物質内の電子などが共鳴的に揺れる条件下における光トラップの研究を進めてきました。

例えば、電子遷移に共鳴した非線形共鳴トラップの理論及び実験[PRL 109, 087402 (2012)][Opt. Exp. 25, 4655 (2017)]を行ってきました。また、光と強く相互作用する金属ナノ粒子を用いた特異的な捕捉現象を発見しました[Nano Lett. 18, 5846 (2018)]。さらには、コロイドフォトニック結晶の構造に共振することで、角状の導波路が自己形成する現象も初めて発見しました[Nano Lett. 16, 3058 (2016)]。最近では、ウィスパリングギャラリーモードによる光トラップ大面積化に成功しています[J. Phy. Chem. Lett. 11, 6057 (2020)]。いずれの例も光と物質が強く相互作用した結果、現れた新しい現象であり、これからは当研究室のレーザー技術を活かした次世代の共鳴光トラップに挑戦します。

光トラップによってナノ粒子が集まる様子

光選別

物質の性質を示す最小の単位である分子は、微視的に観察すると振動しています。 その振動周波数は、分子を構成する原子や分子の構造を反映しています。その振動周波数と同じ周波数の光(中赤外光)が分子に当たると、その光は吸収されますが、吸収される光の波長から分子の種類、吸収される光の割合から分子の濃度を知ることができます。

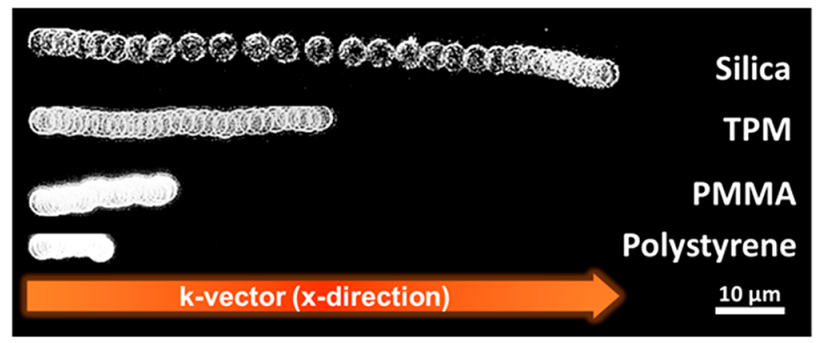

我々の研究では、シリカ微粒子の分子振動(シロキサン結合として知られるSi-O-Si結合)に共鳴する中赤外レーザーを使って、その物質のみを選択的に光輸送することに成功しました[Phys. Rev. Applied 18, 054041 (2022)][J. Phys. Chem. Lett. 14, 7306-7312 (2023)]。中赤外レーザー波長を所望の分子の吸収線に対応させることで、分子構造に応じた光選別が可能になると期待されます。

中赤外レーザーに共鳴するシリカ粒子が他の粒子に比べて速く輸送される様子

光熱トラップ

レーザーにより、水が温められるとその周辺に温度勾配が生じ微小物体を集めることができます。これは光による熱泳動や光熱トラップと呼ばれています。最近ではスライドガラスにコートされた金属薄膜等に一度レーザーを吸収させ、そこから溶媒を間接的に加熱する手法が主流です。

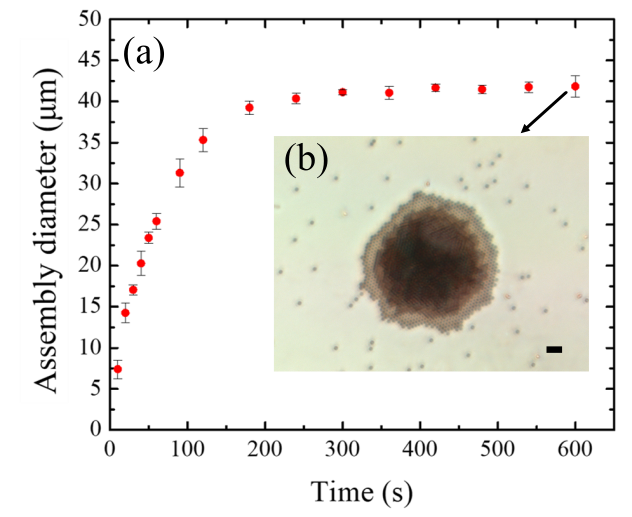

我々の研究では、2μmのレーザー(Tm doped fiber laser)を用いて水の分子振動を励起し直接加熱することで、 光熱トラップできることを示しました[Opt. Exp. 29, 38314 (2021)]。金属薄膜等の前処理を必要とせず中赤外レーザーを照射するだけで光熱トラップが可能となります。現在では更に効率を向上させるために、光源開発から新たな取り組みを始めています。

光熱トラップによって集まった粒子集団の大きさの時間依存性と粒子集団の写真