熱流動工学

熱流体,気体分子運動論,高クヌッセン数,真空・マイクロ環境

分子運動による熱流動を理解し,活用する

研究背景と概要

人工衛星が航行している宇宙空間や半導体製造で利用される真空装置内のような低圧力環境における熱流動現象は通常の環境とは大きく様相が異なり,不思議なことに全く関係なさそうな微小空間の現象と共通点を持ちます.それは連続体の仮定が成立せず分子の運動として捉えなければならない点です.このような場は高クヌッセン数環境と呼ばれ,解析においても伝熱工学や流体工学の知見では不十分です.その上,特異で興味深い現象も数多く現れてきます.

本研究室では,目に見えない分子の運動に思いを馳せながら,高クヌッセン数環境の複雑な熱流動場の学術的な理解の深化とそれを応用した革新的な技術の創出を目指しています.

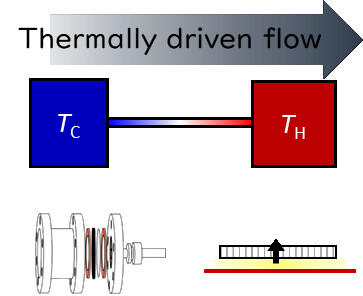

テーマ1 熱駆動流の理解と応用

高クヌッセン数環境では温度勾配によって低温側から高温側へ流れが誘起されます.この流れは熱遷移流と呼ばれます.温度分布だけで流れが生じることから,クヌッセンポンプと呼ばれる,可動部がなく騒音や振動のないメンテナンス不要のポンプを作ることができます.それだけではなく微小物体の浮上や移動,マイクロデバイスに利用することも検討されています.流れが誘起される機構の解明や特性の調査を行うとともに,応用技術への展開を行っています.

H Yamaguchi, P Perrier, MT Ho, JG Méolans, T Niimi, I Graur, “Mass flow rate measurement of thermal creep flow from transitional to slip flow regime,“ Journal of Fluid Mechanics 795, 690-707 (2016). [link]

K Kugimoto, Y Hirota, T Yamauchi, H Yamaguchi, T Niimi, “Design and demonstration of Knudsen heat pump without moving parts free from electricity,” Applied Energy 250, 1260-1269 (2019). [link]

Fig.1 Applications of thermally driven flows

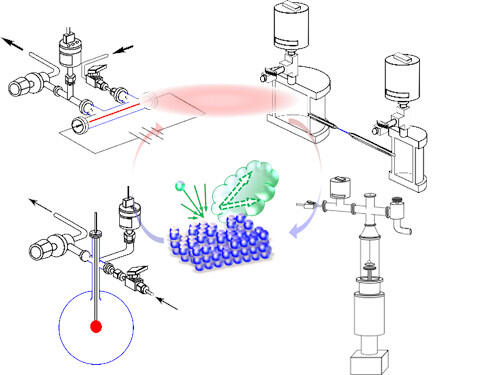

テーマ2 境界条件の理解と推定

通常の環境では熱流体は壁面で固体表面と同じ温度,速度を持つとして解析を行うことができます.しかし高クヌッセン数環境では一致せずにズレが生じることが分かっています.ただ,そのズレの大きさは流体分子と固体表面の相互作用から決まるものであり,一般的には分かりません.そこで,熱輸送や流動の特徴を利用しながら,このズレと固体表面の特徴の関係性を解明することを目指し,熱と流れに関する計測の両方を世界的に見ても珍しく実施しています.

H Yamaguchi, T Mori, Y Ozaki, Y Matsuda, T Niimi, “Experimental measurements of thermal and tangential momentum accommodation coefficients on solid surfaces: Water vapor in comparison with noble gases,” International Journal of Heat and Mass Transfer 183, 122195 (2022). [link]

Fig.2 Measurements of boundary conditions in high Knudsen number environments

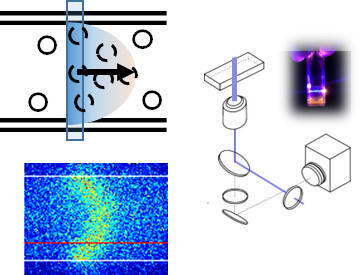

テーマ3 可視化計測手法の開発

高クヌッセン数環境では音速に匹敵する熱速度を持つ非常に微小な分子の運動を捉えなければならないことから,利用できる計測手法に限りがあります.そこで,レーザー光により分子にエネルギーを与えることで分子を発光させるレーザー誘起蛍光法(LIF)を利用して,見えない分子の様子を撮影できるようにします.この分子からの発光を利用した流速計測手法である分子タギング速度計測法(MTV)の微小空間への適用を目指し,計測法の改良を行っています.

H Yamaguchi, K Hayashida, Y Ishiguro, K Takamori, Y Matsuda, T Niimi, “Micro-molecular tagging velocimetry of internal gaseous flow,” Microfluidics and Nanofluidics 20 (2), 32 (2016). [link]

Fig.3 Molecular tagging velocimetry for micro gaseous flows

産学連携について