豊田工業大学 研究センタースマート光・物質研究センター

2016年度設立 センター長:藤 貴夫

【光機能物質研究室】広帯域光波の創生制御の研究

教授 鈴木 健伸

主な研究内容・成果

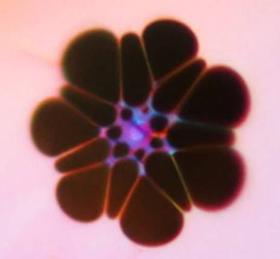

①高非線形微細構造光ファイバの研究

テルライトガラスやカルコゲナイドガラスは、石英ガラスに比べて桁違いに高い非線形性(数十倍から数百倍)と広い光透過帯域を有する優れた素材であり、これらを用いた新機能光導波路素子の研究が盛んに行われている。しかしながら、実用化には至っていない。その主な要因は、これらの高非線形ガラスは材料分散が大きく、導波路分散によっても補償が困難であり、全体の波長分散を零に制御することが難しいため、非線形光学効果の効率が著しく低下する点にある。本研究では、ファイバ中に空孔などを配置した新規な微細構造光ファイバを開発することで、テルライトおよびカルコゲナイドガラスファイバの波長分散の制御を可能とし、高効率な非線形光学効果の発現に成功した。

微細構造光ファイバ

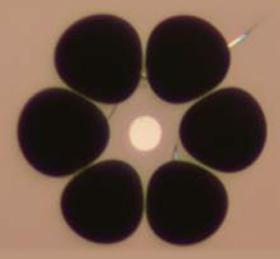

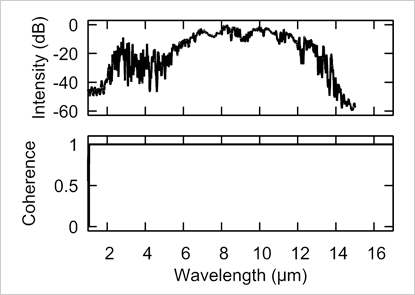

②広帯域スーパーコンティニュームの研究

中赤外領域には分子結合に起因する特有の吸収が数多く存在するため、中赤外光は物質の同定に有効である。中赤外光を光ファイバで発生・伝送できるようになれば、光画像診断や危険物の光センシングなどへの応用が期待される。そこで本研究では、テルライトガラスおよびカルコゲナイドガラスを用いた光ファイバによる中赤外スーパーコンティニューム(SC)光の発生を目指している。今回、ダブルクラッド型カルコゲナイドファイバを用いて、2〜15.1 μmの広帯域にわたる中赤外高コヒーレントSC光の発生に初めて成功した。

カルコゲナイド光ファイバ

高コヒーレント中赤外スーパーコンティニューム光の特性

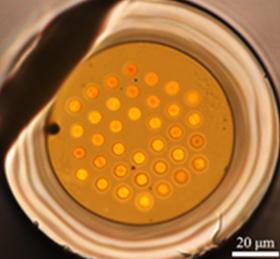

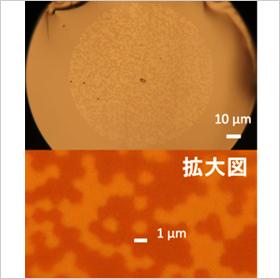

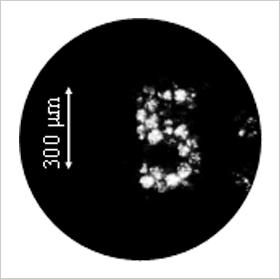

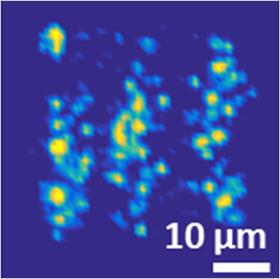

③ランダム断面構造ファイバによる赤外イメージ伝送

可視光用のイメージ伝送ファイバは、関節鏡、腹腔鏡、子宮鏡など、血液による視界の妨げが少ない用途に広く応用されている。一方で、血液は0.7 μm付近の波長域において光の透過率が低いため、血管内でのイメージ伝送には赤外光の利用が不可欠である。しかしながら、赤外光は可視光より波長が長いため、高解像度の画像を伝送することがより困難であるという課題がある。本研究では、光ファイバの断面方向において高屈折率材料と低屈折率材料をランダムに配置することで、多重散乱による光閉じ込め効果を利用し、高解像度の赤外イメージ伝送を実現した。

ランダム断面構造ファイバの

ランダム断面構造ファイバの

光学顕微鏡像

「5」を伝送画像

「5」を伝送画像

ピッチ 1μmの縦縞格子の伝送画像

ピッチ 1μmの縦縞格子の伝送画像

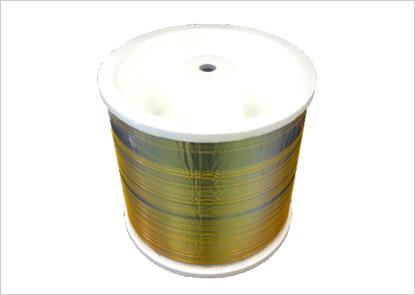

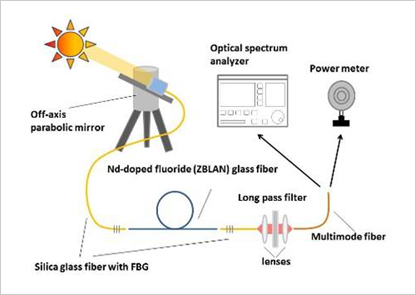

④高効率太陽光励起ファイバレーザーの開発

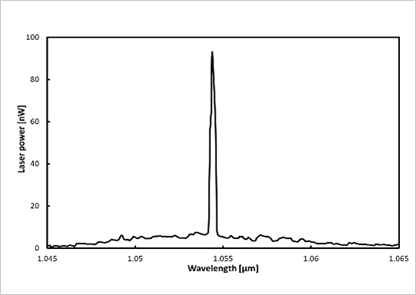

太陽光励起レーザーは、持続可能な社会の実現に向けた新たなエネルギー利用技術として注目されており、特に高効率な太陽光エネルギー変換デバイスとしての応用が期待されている。太陽光はその特性上、エネルギー密度が低く、スペクトル幅も広いため、一般的なレーザー媒質では十分な励起効率を得ることが難しい。本研究では、こうした課題を克服するために、ファイバレーザー構成を採用しており、光の閉じ込め効率が高く、長い相互作用長を活かすことで、低エネルギー密度の太陽光を効率的に利用することが可能となる。加えて、ファイバ媒質として用いるガラス材料には、フォノンエネルギーが低く、非放射緩和によるエネルギー損失が抑えられるという特性を持つ新規ガラスを選定した。このガラスは、レーザー発振に必要なイオン種との相性も良く、高い発振効率を実現できることを確認した。

太陽光励起ファイバレーザーの概略

太陽光励起レーザー発振スペクトル